FrauenGeschichte

Im Zentrum meines Interesses und meiner Forschungsarbeiten stehen historische Frauenfiguren in Religion, Gesellschaft, Politik, Kultur, Wissenschaft, Kunst.

In sehr vielen Fällen werden sie in der Geschichtsschreibung übergangen, obwohl sie Beachtliches geleistet haben.

Und wenn über sie berichtet wurde, stellten die Chronisten (ja, es waren praktisch immer Männer!) sie in ein schlechtes Licht.

Wie das bei der Frau auf dem Heiligen Stuhl über Jahrhunderte hinweg gemacht wurd. Meine Recherchen deckten manche davon auf; sie sind in meinem Buch EIN PAPST ZU VIEL ausführlich beschrieben.

Auf dieser Seite werden einige dieser Frauen in loser Folge vorgestellt.

Frauen

Christine de Pizan:

Schriftstellerin, Verlegerin, Frauenrechtlerin

Judith von Frankreich:

Erst der Vater, dann sein Sohn, dann die Liebe

Herrad von Hohenburg:

Mittelalterliches Wikipedia

Theodora:

Aschenputtel-Karriere

Mathilde von Tuszien:

Der König fleht sie auf Knien an

Erklärungen

Oblatin

Eltern gaben ein Kind im Alter von 6 bis 7 Jahren in ein Kloster. Das war ein Opfer an Gott. Das Kind erhielt in der Regel eine gute Ausbildung; das Kloster erhielt einen Teil des Erbes des Kindes, verpflichtete sich seinerseits, für die Familie zu beten und Messen zu lesen.

Christine de Pizan (1364 bis nach 1429)

Schriftstellerin, Verlegerin, Frauenrechtlerin

Wikimedia gemeinfrei

"Du Gott selbst hast die Frau erschaffen, und zwar auf eine ganz besondere Weise. (...) Es ist doch undenkbar, dass du in irgend einer Sache versagt haben solltest!".

Verfasst wurde dieser fiktive Dialog mit Gott von Christine de Pizan.

Sie kam als Christina de Pizzano 1364 in Venedig zur Welt. Ihr Vater Tommaso de Pizzano wurde als Arzt und Astrologe zum Leibarzt von Karl V. nach Paris berufen, die Familie folgte später nach.

Mit 15 Jahren wurde Christine de Pizan, wie sie sich jetzt nannte, verheiratet. Ihr Gatte Etienne du Castel war 10 Jahre älter. 1390 starb er an einer Seuche. - Jetzt hatte Christine alleine für ihre drei Kinder, für ihre Mutter sowie zwei minderjährige Brüder zu sorgen. Womit?

Sowohl um das Erbe ihres Vaters als auch um jenes ihres Gatten musste sie streiten. Lange lebte sie in grosser Armut. In der Not besann sie sich auf ihr schriftstellerisches Talent. Sie verfasste Balladen und Gedichte in kunstvollen Formen, wie sie damals geschätzt wurden. Für ihre Kinder schrieb Christine eine altersgerechte Schrift mit dem Titel "Buch der Klugheit". Dieses widmete sie dem burgundischen Herzog Philipp der Kühne, der sich mit finanziellen Zuwendungen bedankte, wie das damals üblich war.

Christine fand weitere zahlungskräftige Mäzene, die ihre Schriften zu schätzen wussten. Sorgfältig von Hand geschrieben und mit kunstvollen Miniaturen von einem nicht näher bekannten Künstler versehen waren diese tatsächlich attraktiv. In Adelskreisen wurden sie sehr bewundert, Viele begehrten auch ein solches Buch. Christine kam nicht nach mit Abschreiben. Ja, natürlich, von Hand schreiben war die einzige Möglichkeit! Die Autorin stellte Frauen als Kopistinnen an, denen sie auch einen Lohn bezahlen konnte. Jetzt war die Schriftstellerin auch Verlegerin! Christine de Pizan war die erste Frau, die von ihrer schriftstellerischen Arbeit leben konnte.

Durchaus selbstbewusst reflektierte sie die Stellung von Frauen in der Gesellschaft, veröffentlichte auch ein Schreiben über den frauenfeindlichen "Roman de la Rose" - und löste damit den ersten bekannten Literaturstreit aus!

Ihr heute wohl bekanntestes Werk ist "Le livre de la Cité des dames"., In diesem "Buch von der Stadt der Frauen" schildert sie 295 Frauengestalten. Es sind Frauen aus antiken Sagen, aus der Bibel, aber auch solche, die historisch nachweisbar sind. Christine entwickelt das Bild von einer utopischen Gesellschaft, in der Frauen die gleichen Rechte haben wie die Herren.

Mit 54 Jahren zog sie sich zu ihrer Tochter Marie zurück, die im Dominikanerinnen-Kloster Saint-Louis de Poissy bei Paris lebte. Spuren dieser bemerkenswerten Frau sind bis 1429 nachweisbar, ihr genaues Todesdatum ist unbekannt.

Judith von Frankreich (ca. 843 bis nach 870)

Karolingische Prinzessin, Königin von England, Gräfin von Flandern

Ausschnitt aus Judith und Balduin I.

Wikimedia gemeinfrei

Judith, Tochter des fränkischen Königs Karl der Kahle, wird im Juli 856 mit Ethelwulf, dem Oberkönig der Angelsachsen verlobt. Sie dürfte demnach 12 oder 13 Jahre alt gewesen sein.

Ethelwulf war bereits 50jährig. Aus seiner ersten Ehe hatte er mehrere Söhne. Der Älteste hatte seinen Vater vertreten, solange dieser beim Papst in Rom war. Auf der Rückreise fand dann die Verlobung statt. Es war eine typische politische Verbindung, mit der Karl sich gegenüber seinen familiären Rivalen positionieren konnte und Ethelwulfs Prestige erheblich stieg.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten in Senlis waren prunkvoll, hochgestellte Geistliche und weltliche Herrscher nahmen daran teil. Judith wurde zur Königin der Westsachsen (Wessex) gesegnet und gekrönt.

Die Ankunft in der neuen Heimat war jedoch frostig. Ethelbald, der älteste Sohn von Ethelwulf, hatte Geschmack gefunden am König-Sein. Kurz gesagt: Familienzwist und Machtgerangel. Zwei Jahre später, also im Alter einer Oberstufenschülerin, wurde die junge Karolingerin Witwe. Ethelbald war jetzt regierender König und heiratete seine jugendliche Stiefmutter Judith. Gemäss geltendem Recht war das Inzest. Die Ehe dauerte lediglich zweieinhalb Jahre, 860 starb auch Ethelbald. Die zweifache Witwe war noch keine zwanzig Jahre alt.

Bei beiden Hochzeiten hatte Judith gemäss der Tradition erhebliche Vermögenswerte erhalten: Die Mitgift von ihrem Vater, dazu eine Dos von ihrem Gatten vor der Vermählung sowie eine Morgengabe nach Vollzug der Ehe. Diese Güter verwaltete sie selbständig, wie es den Gepflogenheiten entsprach.

Als zweifache Witwe veräusserte sie 860 ihre ihre Besitzungen in England und reiste zurück nach Senlis. Sie und ihre Vermögenswerte standen unter väterlichem und königlichem Schutz - eine tolle Geste, könnte man meinen. Allerdings bedeutete dieser Schutz, dass sie unter Bewachung leben musste, denn der Vater hatte weitere Heiratspläne für seine Tochter.

Diese war wenig geneigt, sich den Vorstellungen ihres Vaters anzupassen. Sie lernte den Ritter Balduin kennen, die beiden verliebten sich. Bei Nacht und Nebel entflohen sie und heirateten. Das war eine sogenannte Entführungsehe, durchaus eine Möglichkeit jener Zeit, aber eben ohne grosszügige Gaben. Legitim wäre sie geworden, wenn ihr Vater Karl die Ehe anerkannt hätte. Der hatte allerdings wenig Lust, den dahergelaufenen Ritter als Schwiegersohn zu akzeptieren. Es wurde an seiner Herkunft herumgekrittelt, ob zu Recht oder aus strategischen Gründen ist nicht so klar.

Ein Hofgericht wurde einberufen und - wenig erstaunlich - gab es der väterlichen Klage recht: Balduin habe Judith entführt und sei ihr untreu geworden. Zur Strafe wurden seine Lehen eingezogen, zudem wurden Balduin und Judith exkommuniziert. Eine äusserst harte Strafe!

Was tun? Die Verliebten reisten zu Lothar II., einem Verwandten von Judith. Ihre Flucht ging weiter nach Rom, wo sie an den Papst apellierten, um ihre Verbindung legitimieren zu können.

Verzwickt war die rechtliche Lage für Nikolaus I: Balduin hatte Judith nicht gewaltsam entführt, was eine Voraussetzung für die Exkommunikation gewesen wäre. Und Judith war als Witwe nicht mehr der sogenannten Muntgewalt ihres Vaters unterstellt, er hatte ihr also nichts mehr vorzuschreiben.

Aber Balduin hatte sich gegenüber seinem Lehensherrn schuldig gemacht, weil er den Königsschutz, unter dem Judith stand, gebrochen hatte.

Nikolaus schrieb Karl dem Kahlen einen Brief. Darin hielt er fest dass Judith ihm persönlich versichert habe, dass sie Balduin liebe. Karl solle Balduin verzeihen, ihn wieder in seine Gnaden aufzunehmen und ihm seine Güter zurückgeben. Mehr oder wenig sanft war der Hinweis auf mögliche politische Folgen, die für Karl unangenehm werden könnten.

Nach langem Hin und Her - auch die Geistlichen mussten überzeugt werden - folgte die offizielle Hochzeit. Mit der Herausgabe der Güter von Balduin und von Judith liess sich der Karolinger noch drei Jahre Zeit.

Das Paar lebte in Brügge, dem Heimatort von Balduin. Es hatte drei Söhne und zwei Töchter. Judith pflegte einen kulturell hochstehenden Hof und wurde Stamm-Mutter des flandrischen Königshauses. Die flandrische Dynastie blühte bis 1127.

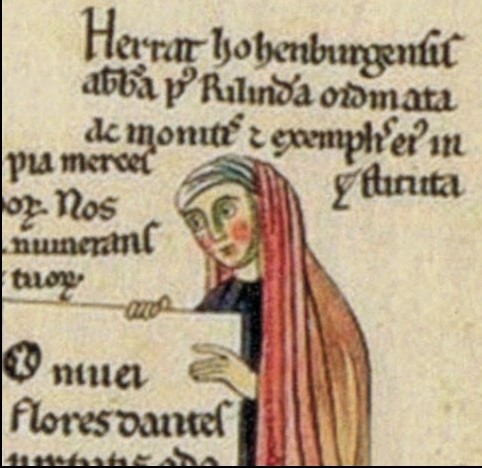

HERRAD VON HOHENBURG (1125/30 bis 1195)

Äbtissin, Reformerin, Bildungsvermittlerin, Künstlerin

Selbstbildnis Ausschnitt

aus dem Hortus Deliciarum, um 1180

Über Herrads Herkunft ist nichts bekannt. Manchmal wird sie «von Landsberg» genannt. In diesem Bild bezeichnet sie sich als Herrat hohenburgensis abbatissa post Rilindam ordinata ac montis et exemplis eius instituta, als Herrat von Hohenburg, Äbtissin nach Rilindis ordiniert auf dem Berg ...

Das Kloster Hohenburg war damals die älteste geistliche Frauengemeinschaft im Elsass und im Frühmittelalter eines der reichsten Klöster der Region. Auf den Resten einer Festungsanlage hoch über der Rheinebene erbaut, wurde es Wallfahrtsort zur Heiligen Odilie. Unwirtlich und karg war's dort oben, hoch über der Ebene und umgeben von Wald. Alles Benötigte, vor allem auch Wasser, musste mühsam von weiter unten hochgetragen werden. “Ideal für ein Kloster”, mag wohl der Gedanke gewesen sein. - Aber katastrophal, wenn der Wald brannte! Nach einem Grossbrand wurde es 1546 nicht wieder aufgebaut.

Denkbar ist, dass sie als Oblatin von ihren Eltern, die wahrscheinlich “von Landsberg” hiessen, ins Kloster Hohenburg im Elsass gebracht wurde. Relindis, zu jener Zeit Äbtissin, nahm sie in Obhut und bot ihr eine umfassende Ausbildung. Die intelligente und gelehrige Herrad wurde nach dem Tode von Relindis ihre Nachfolgerin als Äbtissin und führte die eingeleiteten Neuerungen für das Kloster weiter.

Sie schaffte es, die Finanzen der Gemeinschaft auf eine solide Bais zu stellen. Sie reformierte das Stift und führte die Augustinerinnenregel ein. Am Fusse des Berges liess sie Niedermünster erstellen, ein Hospiz für Pilger sowie Spital für Arme und Kranke. Zwei Prämonstratenser, auf halber Höhe des Berges lebend, waren für die tägliche Messe und die Beichte zuständig. Den Abt von Étival verpflichtete sie, die Festtagsgottesdienste auf Hohenburg persönlich zu leiten und die Totenmessen für verstorbene Äbtissinnen zu lesen.

Eine Herzensangelegenheit war für Herrad das Leben auf Hohenburg und das Wohlergehen der ihr anvertrauten Frauen. Ungewohnt für ihre Zeit hat die Autorin in ihrem grossartigen Werk «Hortus deliciarum» jede der sechzig Nonnen, die mit ihr auf dem Berg lebten, individuell abgebildet. In diesem «Garten der Köstlichkeiten» fasste sie das Wissen ihrer Zeit zusammen und bot damit den Frauen der Gemeinschaft einen hohen Bildungsstand. Es ist eine Enzyklopädie, die erste, die von einer Frau verfasst wurde. Das Werk, bestehend aus 324 Pergamentblättern mit Bildern mit knappen Texten dazu, wurde spätestens 1185 vollendet.

THEODORA (ca. 500-548)

Kaiserin von Byzanz

Mosaik San Vitale

Ravenna, um 545

Wikimedia gemeinfrei

Dieses Mosaik in San Vitale (Ravenna) zeigt Theodora als Kaiserin. Hohe Geburt ist keine Garantie für ein sorgenfreies Leben!

Theodora stammte aus gutgestelltem Hause, sie erhielt eine umfassende Bildung. Zu jung zum Heiraten musste sie nach dem Tode ihres Vaters mit ihren Schwestern für den Familienunterhalt sorgen. Als Pantomimin, Tänzerin und Schauspielerin - alles wenig geachtete Tätigkeiten - wurde sie zu einem veritablen Star. Der 40jährige Justinian, Neffe des amtierenden Kaisers Justin, verguckte sich in ihre Schönheit und schätzte ihre Kunst. Ausserdem beeindruckte sie ihn durch ihre Bildung. Die erfolgreiche Künstlerin und der Thronerbe heirateten. Am 4. April 527 wurden sie zum Kaiserpaar des Römischen Reiches gekrönt.

Theodora vergass als Kaiserin ihr persönliches Schicksal nicht. Prostitution und Mädchenhandel waren ihr ein Dorn im Auge. Sie erwirkte, dass Frauen, die sich prostituieren mussten oder die als Schauspielerinnen lebten (was fast das Gleiche war), entsprechende Verträge kündigen konnten, ohne Strafen bezahlen zu müssen. Das Kaiserpaar war sehr religiös. Theodora engagierte sich in der karitativen Arbeit, förderte Klöster für Mönche und Nonnen, sorgte für Einsiedler und Asketen aller Art.

Justinian diskutierte mit Theologen und Philosophen. In byzantinischer Tradition verstand er sich als Kaiser und zugleich als oberster christlicher Geistlicher, als «Bischof der Bischöfe». In dieser Funktion ernannte und weihte er Bischöfe, berief Konzilien ein und beanspruchte ausserdem, den Bischof von Rom, also den Papst, zu ernennen.

Ist Jesus Christus göttlicher und menschlicher Natur? Oder ist das Göttliche und das Menschliche in ihm vereint? Hochaktuell und brisant war diese theologische Frage zu jener Zeit. Ein Konzil hat im Jahre 451 die sogenannte Zweinaturlehre bejaht. Wer das nicht annehmen wollte, war ein Ketzer.

Theodora konnte ihren Gatten Justinian dazu bewegen, dass die Anhänger dieser “Monphysitismus” genannten Auffassung nicht verfolgt wurden.

Von Theodora sind bis jetzt keine Schriften bekannt. Prokop von Cäsarea schrieb ihre Biografie - mit deutlich negativem Unterton muss hinzugefügt werden.

Mathilde von Tuszien (um 1046 bis 1115)

Vermittlerin zwischen Deutschem König und Papst

auf dem Thron

Wikimedia gemeinfrei

Bonifaz von Canossa herrschte schon über umfangreiche Ländereien,als ihm 1027 die Markgrafschaft Toskana übertragen wurde.

Seine Gattin Beatrix hatte beträchtliche Güter in die Ehe gebracht.

Als Verwitwete zog sie Mathilde gross, die einzige Tochter, die am Leben geblieben ist. Geschickt und umsichtig verwaltete sie das beträchtliche Vermögen.

Mathilde wurde aus politischen Gründen mit dem Stiefsohn ihrer Mutter, Herzog Gottfried dem Buckligen, verheiratet. Sie verabscheute ihren Gatten. Ende 1071 verliess sie ihn und floh zu ihrer Mutter.

Beiden Frauen war die Kirchenreform eine Herzensangelegenheit. Der römisch-deutsche König und zeitweilige Kaiser Heinrich IV. lag mit dem Reformpapst Gregor VII. in erbittertem Streit. Diffamierung der Gegenpartei war auch damals ein gerne eingesetztes Mittel. Der deutsche König, unterstützt von der Mehrheit der deutschen Bischöfe, unterstellte den beiden Frauen eine übermässig enge Beziehung zu Gregor. Sie warfen dem Papst vor, «dass er die ganze Christenheit mit einem Weibersenat regieren wolle und die Kirche mit dem Gestank bösen Ärgernisses erfülle, weil er mit einer fremden Frau Tischgemeinschaft halte und sie beherberge, vertrauter als notwendig».

Kompliziert wurde es, als Heinrich IV. seine politischen Interessen auf Italien ausdehnte und damit dem Papst ins Gehege geriet. Kaiser und Papst waren beide ausgeprägte Machtmenschen – und beide beriefen sich auf Gott, der ihnen eben diese Macht verliehen habe.

Gregor VII. hatte die schärfere Waffe: Er setzte seinen Widersacher ab und exkommunizierte ihn am 22. Februar 1076, gleichermassen wurden seine Anhänger aus der Gemeinschaft der Kirche ausgestossen. Die Unterstützung bröckelte und schliesslich erreichte Heinrich das Ultimatum, er müsse sich bis zum Jahrestag des Banns dafür entscheiden, dem Papst Gehorsam zu schwören. Schwieriger Entscheid, denn ohne päpstlichen Segen konnte Heinrich nicht König sein.

Mathilde brachte als Cousine zweiten Grades von Heinrich IV. und Vertraute des Papstes ideale Voraussetzungen als Vermittlerin mit. Auf ihrer Burg Canossa verhandelte sie mit beiden Seiten. Die Verhandlungen drohten zu scheitern. Kurz vor seiner Abreise soll Heinrich durch einen Fussfall vor Mathilde ihre Fürsprache gewonnen haben: «Consobrina valens, fac me bededictere, vade!» (Mächtige Cousine, geh, erwirke mir den Segen).

Gemäss Absprache mit den Vermittlern harrte der König drei Tage im Büssergewand, barfuss und ohne Herrschaftszeichen bei winterlicher Witterung im Vorhof der Burg Canossa aus, bis er rehabilitiert wurde. Nach dem Treffen mit dem Papst begegneten sich die beiden Kontrahenten nie mehr.

Mathilde förderte weiterhin die päpstliche Sache, bot finanzielle Unterstützung und griff auch mit eigenen Truppen in die kriegerischen Auseinandersetzungen ein.

Heinrich dankte ihre Vermittlung auf seine Weise: er erwirkte die Reichsacht über Mathilde, ihr wurden sämtliche Lehen aberkannt. Gregor VII. starb 1084 im Exil, Mathilde beeinflusste die Wahl des neuen Papstes. Urban II. war gestrenger Reformpapst mit erheblichem diplomatischem Geschick.

Mathilde erhielt ihr gesamtes Herrschaftsgebiet zurück. Zunehmend selbstbewusst regierend nahm sie die Investitur eines Mailänder Erzbischofs mit Ring und Stab vor und ernannte Bischöfe.

Mit 69 Jahren starb sie; ihr gesamtes Vermögen und alle Güter vermachte sie der Kirche.